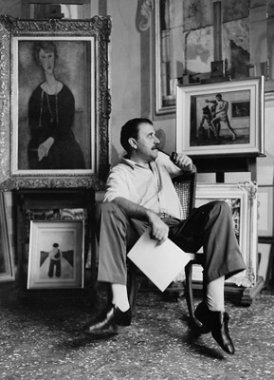

Una foto, a grandezza naturale. Le braccia appoggiate alla scultura del cavallino di Marino Marini. A Palazzo Pisani, nei primi anni cinquanta. E sarà proprio un cavallino a fare da nume tutelare alle sue imprese nell’ambito dell’arte contemporanea. È ancora visibile quel piccolo cavallino accanto alla porta di quella che fu la sua casa, in calle dei Ragusei, a Venezia.

Questo l’impatto, prima di accedere alle stanze della mostra che la Collezione Guggenheim dedica alla poliedrica figura di Carlo Cardazzo (1908-1963), alla sua “nuova visione dell’arte”, a cento anni dalla nascita. Luca Massimo Barbero ha dedicato due anni alla perlustrazione dell’universo Cardazzo, inseguendone le tracce di collezionista acutissimo, di imprenditore di immagini, di mercante attento ai mutamenti di gusto e anticipatore di tendenze. Tributo ad un’ intuizione che ha captato presenze vive in un’Italia appena uscita dalla guerra e fermentante di nuovi linguaggi.

Carlo Cardazzo “Un gigante prepotente, timido e dolcissimo” nelle parole di Luca Massimo che oltre ad averla curata, la mostra, l’ha anche allestita disegnando ad hoc contenitori per le stampe, agili mobiletti in legno scuro da cui poter visionare litografie, copertine di edizioni rare, disegni La mostra riesce in modo quasi “sensitivo” a ricreare lo spazio fisiologico in cui Cardazzo si muoveva, e la sua visione futuribile dell’arte. La prima piccola sala in boiserie di raffinatissima tonalità rivela già molto del sapiente intuito nella scelta dei quadri. Subito, a sinistra, colpisce un piccolo Morandi che sprigiona magia. Poi ci sono Carlo, il piccolo figlio Paolo e la moglie ritratti da Campigli nel suo tratto bidimensionale e fatato.

Dentro una bacheca il piccolo cervo accoccolato in ceramica fatto per lui da Lucio Fontana. Eccoci catapultati nella sua visione, e nei suoi amori. Quel vortice di incontri e collaborazioni fittissime con gli artisti che lo hanno accompagnato nei trent’anni di una folgorante avventura artistica: Fontana, De Pisis, Sironi, Carrà, Capogrossi, Sinisgalli, Campigli, De Pisis, Dubuffet, Kline per citarne alcuni alla rinfusa. E da tutti, la capacità di estrarre il meglio, e metterlo in relazione, a creare una fitta rete di rimbalzi, e richiami. Un talento precocissimo quello di Carlo. Figlio di un imprenditore edile comincia presto a collezionare quadri, è lui stesso a dirlo: “Ho cominciato ad acquistare qualche quadro verso il 1926. Avevo diciotto anni, e potevo considerarmi probabilmente il più giovane collezionista italiano.

I primi quadri che acquistai furono dei de Pisis. Poi, a poco a poco, allargai la mia collezione su quella che allora poteva definirsi l’avanguardia in Italia, e cioè la pittura del Novecento: Campigli, Carrà, Sironi, Morandi e tutti gli altri”. Sistematicamente comincia a collezionare, deciso nel gusto, e nel piglio. È la mattina del 25 aprile 1942, giorno di San Marco, che inaugura in Riva degli Schiavoni la Galleria del Cavallino. Diventerà il centro propulsore dell’arte contemporanea nell’atollo lagunare. Cardazzo affida a Scarpa il restauro e l’allestimento degli spazi. Pannelli trasparenti, in mostra, evidenziano il movimento interno e la sapiente strategia espositiva di quello spazio.

Per la giovane intellighenzia cittadina la Galleria di Cardazzo è luogo di incontro e scambio fecondo. Ci si va per captare ciò che succede fuori. Per alcuni è un luogo iniziatico, come confida Luigi Nono nella torrenziale intervista autobiografica a Restagno. Quattro anni più tardi, Cardazzo, animato da sempre nuovi entusiasmi apre un’altra Galleria a Milano, il Naviglio. Ma non è solo gallerista e mercante stictu sensu. Si cimenta anche in nuove imprese. Escogita gadgets. Commissiona ai suoi artisti patterns per foulards, cartoline, dischi, manifesti, litografie, scritture, copertine di libri d’arte che pubblica lui stesso.

La sua vis imprenditoriale è incontenibile senza mai perdere di vista la qualità estetica del prodotto. Bellissime le edizioni di piccoli libri d’artista, i libri illustrati da artisti contemporanei: Il Milione di Campigli, Jean Cocteau illustrato da de Chirico così come Apollinaire e le Georgiche di Virgilio illustrate da Marino Marini. Le collaborazioni con letterati, poeti, pittori, disegnatori, caricaturisti sono talmente estese e tentacolari da renderne impossibile un seppur parziale resoconto. Basti pensare alla raffinatezza delle piccole raccolte poetiche degli anni trenta.